Le 17 novembre 2020, deux astronomes amateurs Français Christophe Pellier et Emmanuel Baudoin ont observé pendant 3 heures une structure nuageuse sur le terminateur martien – matériel C14, filtres RVB, caméra ASI290MM. Une découverte inattendue car l’objectif était la recherche d’aurores boréales.

Cette structure nuageuse s’étend sur 3000 km et culmine à 92 km d’altitude selon les mesures réalisées par Marc Delcroix.

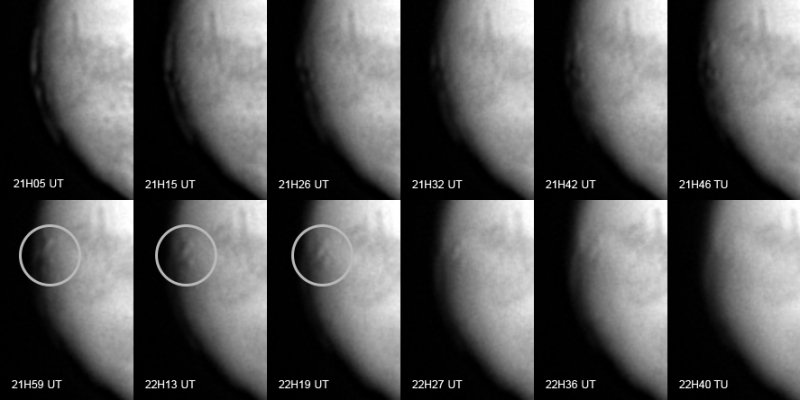

L’estimation de l’altitude a été faite de plusieurs façons. Nous avons considéré que nous observions pour la 1ère fois sur les images les nuages à leur sortie de l’ombre de la planète.

1. Jean-Luc Dauvergne a fait un calcul trigonométrique en 2D pour trouver l’altitude (mesures sur les images à l’émergence de l’ombre de l’altitude apparente par rapport au terminateur, puis calculs)

2. Marc Delcroix a utilisé les équations 3D de Sanchez-Lavega (2015) pour calculer l’altitude (mesures avec winjupos sur les images à l’émergence de l’ombre de l’altitude apparente par rapport au terminateur, puis calculs)

– Résultats confirmés de la méthode 2 en mesurant la position du front nuageux (images sur la partie éclairé de la planète). – Emmanuel Beaudoin a fait une estimation de la hauteur des nuages grâce à l’ombre projetée (images sur la partie éclairé de la planète).

Le nuage diffuse la lumière à toutes les longueurs d’ondes visibles, avec un maximum dans le rouge, ce qui laisse penser qu’il est composé de particules micrométriques. Une tempête de poussières était en développement ce même jour. Les auteurs de l’étude font l’hypothèse que cette dernière ait participé à la formation de la structure nuageuse.

J. Lilensten, J.L. Dauvergne, C. Pellier et al.

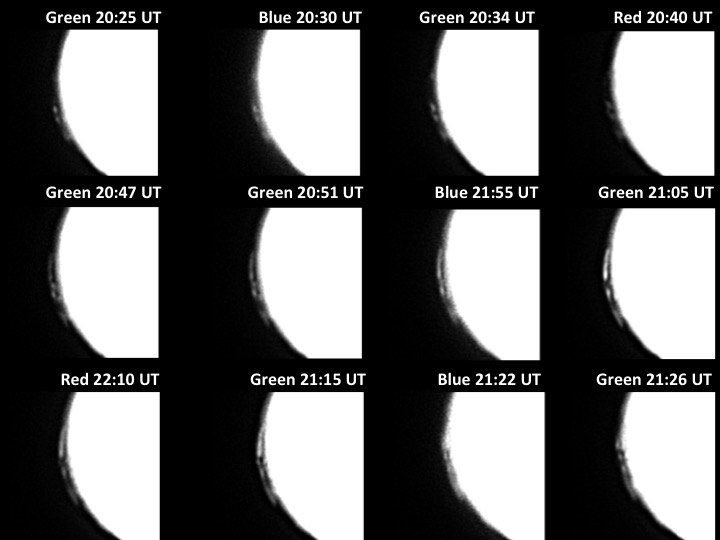

Évolution temporelle du système nuageux de 20H25 à 21H26 UT le 17/11/2020 au travers de filtres rouge (R), vert (G) ou bleu (B).

Le disque planétaire est surexposé afin de mieux montrer le phénomène.

Images : © Emmanuel Beaudoin

Cette étude est un bel exemple de science participative, ou comment faire participer les citoyens au progrès scientifiques. Jean Lilenstein, directeur de recherche au CNRS et auteur principal de cette étude, a mis en place un réseau d’astronomes amateurs ou de ce que l’on pourrait appeler des « astro-photographes » répartis sur toute la planète pour observer Mars.